L’eau servante du feu

L’eau servante du feu

dimanche 31 octobre 2021, par

Préambule sur le temps et la décroissance

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de préciser, très brièvement, ce que je pense de la notion de décroissance pour que ne soit pas mal interprétée l’argumentation.

En premier lieu, la décroissance ne peut en aucun cas être considérée comme un retour en arrière, je me démarque donc de la théorie dite de l’Olduvai (retour à l’époque des cavernes), chère à certains écologistes anglo-saxons. Le temps n’existe pas et je partage le jugement de saint Augustin : le passé n’est que mémoire (et reconstruction) et l’avenir attente (et création). Au présent, on ne peut dire, à la manière d’Heidegger, qu’ « il y a temps (« es gibt Zeit »).

Par conséquent, et en second lieu, nous allons quelque part, ailleurs, mais pas vers ce qui a été. Je ne crois pas qu’il faille répondre à la question : que serait la décroissance pour vous ? Car elle n’est pas pour moi, mais elle est de tous. Plutôt, elle sera une création collective et ceux qui veulent l’enfermer dans une définition ou une image ou un modèle, tel Odum [1] récemment, continuent la philosophie qu’ils dénoncent : celle de la maîtrise de la nature, laquelle n’est, au fond, que l’illusion que nous pouvons conduire en dernier ressort et en toute conscience notre histoire

Je dois le préciser, car en troisième lieu, si je fais allusion à des techniques non thermiques d’autrefois que l’on pourrait utiliser, ou au retour maléfique du charbon, entre autres perspectives, ce n’est pas pour renvoyer à un modèle qui se trouverait dans le passé. Je veux simplement décrire ainsi le non-sens de nos technologies actuelles, ce qui laisse entièrement ouvert le champ des possibles à venir.

La décroissance impossible !

« Le chemin de la décroissance est une bifurcation impossible », nous répète à l’envi la pensée dominante. Et elle a raison : ce choix est inconcevable, toutes choses étant égales par ailleurs.

Mais alors se pose la question : toutes choses peuvent-elles rester égales en cette période de basculement du monde [2] ? La réponse est évidemment non, mais la pensée de la domination suit ce principe même que les météorologues aiment à mettre en exergue : la plus grande chance de ne pas se tromper consiste à prévoir que le temps du lendemain sera le même qu’aujourd’hui ! La contradiction inhérente à toute prévision est ainsi bien mise en exergue. L’intérêt d’une prévision consiste d’abord à savoir ce qui va changer pour nous y préparer, et les spécialistes de la météo le savent bien. Leur objectif n’est pas celui de l’efficacité statistique, mais le désir de répondre à notre demande en suscitant l’espoir ou la crainte, c’est-à-dire en donnant du sens à l’avenir.

Les institutions, avec leur aréopage d’experts, font exactement l’inverse. Elles cherchent à nous rassurer en affirmant que demain sera comme hier, en mieux, et elles baptisent leurs prévisions du nom de « progrès ». Dans ce tissu d’âneries savantes, le discours technologique occupe une place d’autant plus importante qu’il est le seul à donner encore du sens à ce temps orienté par une fin, qu’on appelle donc progrès, une fin devenue de plus en fantasmatique et suffisamment dénoncée pour que je n’insiste pas.

Dans le domaine de la technoscience, et lui seul, on suit encore ce temps orienté parce que l’on ajoute foi à un indicateur apparemment objectif : l’accumulation de la puissance sur la nature, que permet notre machinerie industrielle. Les discours sur le changement durable sont une petite concession au discours critique sur l’imminence de la crise, mais cette concession n’a évidemment qu’un but, celui de nous faire croire que nous pouvons continuer comme avant, et persister dans nos habitudes de consommation effrénée. La notion de développement durable a été inaugurée, comme on le sait, par le rapport Brundtland en 1987, on y lit cette définition : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs [3]. »

Comme l’égrenait quelqu’un dans ses discours électoraux, que l’on sera gagnant-gagnant dans l’avenir, si l’on prend quelques précautions dans l’usage de nos machines. Or, il n’y a jamais d’échange gagnant-gagnant, la loi de l’entropie nous le dit en thermodynamique, mais cela est vrai de toute relation où il y a échange de biens matériels, et cela se renforce avec la société de l’énergie fossile. L’article d’Ernest Garcia précise très clairement ce point de vue et j’y renvoie le lecteur.

Je voudrais donc, dans un premier temps, rappeler le hasard malheureux que fut le choix de la machine thermique, avec un préambule sur la façon donc le discours évolutionniste nous verrouille l’imaginaire. Dans un second temps j’examinerai quelques prévisions pour comprendre la portée sociale de ce choix, car il est essentiel d’insister sur le fait que nous sommes libres face à l’avenir, et si l’avenir devait être enchaîné ce serait par les dieux, et non par une nécessité naturelle qu’elle soit économique ou technologique Je m’interrogerai donc, en filigrane de ces deux parties sur cette question de la détermination de l’histoire, pour en arriver à réfléchir sur ce que pourrait être le surgissement de la décroissance.

Le choix de la machine thermique, hasard et nécessité

Retour sur l’évolutionnisme et la construction imaginaire de la réalité technologique

Le privilège de la croyance en l’évolution technique comme nécessité tient moins à la puissance des réalisations objectives – puissance indéniable mais que l’on sait aujourd’hui être aussi désastreuse que bénéfique – qu’à une conception de l’histoire qui procure le dernier refuge à l’idéologie évolutionniste [4]. En effet, l’historicisme, ou croyance en un sens de l’histoire, a plus ou moins disparu des versions modernes du grand récit sur le passé que l’homme moderne s’est forgé. Pourtant dans une dimension de ce récit survit la représentation d’un temps orienté par un but, que l’humanité semble chercher à chaque pas dans sa marche, même si elle titube parfois.

Il s’agit de l’histoire des techniques, où seules des querelles de clocher séparent les diverses écoles évolutionniste darwinienne, déterministe, continuiste, fonctionnaliste, etc., car toutes sont d’accord sur un fait : l’objet d’aujourd’hui, même sous la forme d’une machine très compliquée, est le successeur d’une longue suite d’inventions cumulatives. La technique, et plus largement la technoscience, devient ainsi le dernier refuge imaginaire d’un pseudo-progrès moribond. Pourtant, le paradoxe devient flagrant : ce progrès correspond à une histoire qui se réalise sans avoir besoin du sujet homme.

En effet, le récit mythique s’appuie sur le désir et la capacité de l’homme à rendre ses outils de plus en plus efficaces. Mais de quel homme réel s’agit-il ? N’est-ce pas tout simplement le sujet contemporain préoccupé de la seule « accumulation de la puissance », celui que la modernité a mis au centre de son système de valeurs ? L’homo economicus et l’homo industrialis, sujets contingents, deviennent le modèle de référence pour fabriquer une histoire dominée par la figure d’un sujet transcendant. Un beau tour de passe-passe !

Qu’une tribu des îles Andamans chasse à l’arc par plaisir alors qu’une autre tribu voisine utilise le filet, que les Amérindiens aient eu des jouets en bois avec quatre roues sans jamais « inventer » la roue pour la traction, que les Eskimos n’utilisent pas la raquette en hiver alors que les Kwaktiuls ou les Mandans, à la même latitude, chassent grâce à elle durant cette période, que les Chinois des Ming aient eu à la fois une pompe à eau à piston et des mines de charbon sans vouloir associer l’une et l’autre (à la différence des Écossais de l’époque de James Watt), et bien d’autres cas, presque innombrables, ne gêne pas les tenants du déterminisme technologique. Que des peuples ne se préoccupent pas d’efficacité, mais qu’ils aient eu de tout autres désirs en maniant les outils, ne relève pas de cette logique fondée sur la « rationalité des fins » inventée par nous et ils sont donc inscrits hors de l’histoire. Ils n’ont à strictement parler aucun sens.

Ce récit partial veut oublier que la technique, dans d’autres civilisations que la nôtre, est totalement sociale, en ce sens qu’elle est insérée dans un ensemble de significations qui renvoient à un univers symbolique. Il faut reconstituer cet univers pour comprendre le rôle joué par l’objet technique, ou, dans une terminologie weberienne, se préoccuper de la rationalité des valeurs pour saisir le sens de la rationalité des fins en usage dans cette civilisation.

Mais ceci n’est qu’un préambule qui devrait nous permettre d’échapper un instant à la vision ethnocentrique que véhicule l’évolutionnisme progressiste. Je soutiens que l’aventure dans laquelle s’est lancé l’Occident avec une technologie fondée sur la puissance du feu, la civilisation thermo-industrielle, ne prolonge pas une autre aventure, celle des homo habilis qui ont taillé les pierres puis découvert l’usage du feu [5]. Je reviendrai donc brièvement sur l’origine de notre modernité, la révolution dite « industrielle ».

Digression historique sur la révolution de la machine et les origines de la société thermo-industrielle

Il est faux de lier la révolution industrielle uniquement à la machine à vapeur. La première révolution industrielle s’est accomplie avec l’eau des rivières des Midlands anglais qui actionnaient les métiers à tisser. Certains pourraient objecter en citant l’exemple de la pompe de Newcomen (1712) et celle de Watt (1780). En réalité, ces pompes étaient des objets de curiosité. À la fin du XVIIIe siècle, on ne comptait qu’à peine 2000 pompes installées en Angleterre. Les machines à vapeur n’existaient pas, hormis quelques centaines tout au plus, qui fonctionnaient à titre expérimental. La première révolution industrielle s’est donc faite avec de l’eau et... un nouveau mode d’organisation sociale du travail.

Si elle possède une capacité énergétique extraordinaire, l’eau a un défaut : elle ne dispense l’énergie qu’au-dessous d’elle, à côté d’elle, ou près d’elle. Elle oblige ainsi les gens, les matériaux et les machines à venir dans son environnement immédiat et à accepter ses contraintes. Cette caractéristique représentait des inconvénients, voire un frein au développement d’un certain capitalisme de l’Empire britannique du XVIIIe siècle.

Or, le mill anglais (moulin en français, synonyme de fabrique en anglais), était branché sur un métier à tisser dans les filatures, il fournissait l’énergie et devenait le moyen de développement du capitalisme. Toutefois, pour son fonctionnement, le mill devait utiliser non seulement l’énergie de l’eau, mais encore de la main-d’œuvre bon marché. Si la main-d’œuvre n’était pas à proximité, il fallait d’abord la faire venir, puis lui procurer du chauffage. Le développement du charbonnage dans l’Angleterre du XVIIIe siècle n’est pas le fait de la machine à vapeur, comme l’enseignent souvent les manuels scolaires. Il répondait d’abord au besoin de chauffage des ouvriers, qui travaillaient sur les grands métiers à tisser actionnés par les rivières des Midlands.

Toute la révolution industrielle se déroule en fin de compte sur un territoire minuscule ! Les ingénieurs qui ont fait la révolution industrielle (Watt, Newcomen, Hargreaves, Boulton et d’autres moins connus) étaient des Écossais ou des Anglais des Midlands. Tous étaient des puritains qui voyaient dans le développement du capitalisme et dans la technique le moyen de prolonger l’œuvre de Dieu [6]. Cette volonté extraordinaire de transformer le monde est donc le fait d’un tout petit nombre de personnes. En France, on ne connaissait aucune machine à vapeur en 1800, sauf celle construite pour les laminoirs du Creusot en 1785, qui n’a jamais fonctionné.

Au XIXe siècle, l’eau joue ainsi le rôle de développeur, mais aussi de frein au capitalisme industriel. L’avènement du capitalisme thermo-industriel va changer le rôle de l’eau. Avec la Machine de Marly [7], ou la noria, l’eau impose les limites.

L’eau servante du feu

Le capitalisme thermo-industriel va, au contraire, utiliser l’eau au service de la puissance du feu dans la machine à vapeur, créant ainsi une rupture dans l’équilibre entre les éléments naturels. En principe, l’eau et le feu doivent être séparés, tout en étant indissociables. L’eau éteint le feu. Le feu, à son tour, lorsqu’il réduit en cendres, permet à l’eau de faire renaître la vie en rendant la terre fertile. Ce jeu des deux principes opposés existe jusqu’au XVIIIe siècle. L’eau et le feu ont chacun leur rôle : celui évoqué plus haut pour l’eau ; le feu joue le sien dans les poteries, les forges et les hauts-fourneaux. À un certain moment, tout bascule, mais ce n’est pas la pompe de Watt en tant que telle qui est à l’origine de ce changement. La pompe joue simplement un rôle dans l’imaginaire des technosciences : pour la première fois, l’eau est enfermée dans un espace clos, réduite à l’état de servante du feu.

C’est avec la locomotive, paradigme de la machine à vapeur comme fait de puissance sur l’espace et le temps, que va se mettre en place une nouvelle façon de penser le monde. La terre sera alors conçue comme un territoire à asservir, un lieu où la nature n’a plus la capacité de se défendre. Certes, la volonté de puissance a toujours existé, mais, avec la technique thermique, elle prend une dimension nouvelle. La machine à vapeur convoque la puissance de l’énergie, c’est là sa radicale nouveauté. La maîtrise de la force mécanique ouvre dès lors vers une expansion illimitée de la volonté de puissance technoscientifique. Celle-ci ne s’exercera plus simplement sur les objets matériels, mais aussi sur l’espace-temps. La machine à vapeur, mise sur rail et devenue locomotive, modifiera complètement les conditions de vie de notre société. Vitesse, mobilité, puissance mécanique. Le tout grâce à l’énergie fossile. Si l’on étudie le développement du réseau ferré en France, on s’aperçoit, par exemple, qu’il fut aussi rapide que le développement de l’Internet, toutes proportions gardées : entre 1830 et 1860 la France entière est recouverte de voies ferrées.

L’invention de la machine à vapeur ressortit ainsi autant de l’histoire des mentalités, de l’économie, du politique, que de l’histoire des techniques [8].

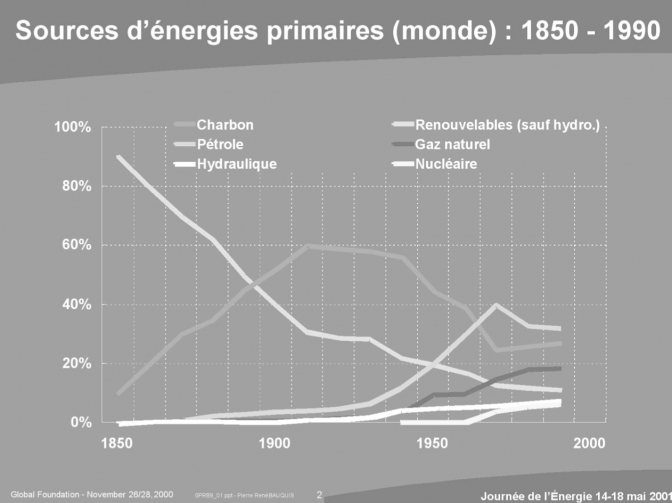

Le choix de la thermo-industrie découle, en partie, des besoins du capitalisme, particulièrement les échanges de longue distance, et le transport de main-d’œuvre. Notre civilisation thermo-industrielle est donc relativement récente, comme le montre le tableau ci-dessous. La puissance installée en charbon ne dépasse l’hydraulique que dans les années 1900 et elle atteint ses taux les plus importants en 1950 pour laisser (en valeur relative) la place au pétrole dont la consommation s’envole dans les années 1960 seulement.

Tableau 1

Sources d’énergie primaire (monde) en valeur relative 1850-2000

Source : A. Gras, Fragilité de la puissance, Fayard, 2003, p. 38.

Je ne peux développer ici plus longuement cet aspect du problème de la croissance lié au déséquilibre entre les forces naturelles en raison du privilège accordé à la puissance du feu il y a à peine plus d’un siècle. Il me faut en venir aux conséquences.

Le Club de Rome, dernier avatar de l’histoire du refoulement d’une catastrophe annoncée

Dès le XIXe siècle, certains esprits critiques ont dénoncé le risque que l’on prenait avec l’énergie fossile « charbon », dont les ressources étaient limitées, d’autres ont vu dans la ville moderne industrielle et thermique un camp de concentration pour y exterminer un jour les populations par un autre feu, le feu du ciel, mais plus près de nous il y eut aussi le fameux Halte à la croissance du Club de Rome, aussi dénommé Rapport Meadows, du nom de son principal auteur.

Curieusement, dans les années soixante-dix, la croissance zéro était une position acceptable, à un point tel que Sicco Mansholt, président de la Commission européenne s’en déclarait partisan. Plus étrangement encore, la crise du pétrole, qui survint peu après, aurait pu déboucher sur une réflexion en profondeur concernant notre mode de vie. Or, il n’en fut rien, la crise fut vite réduite, avec l’appui des intellectuels de service et des médias, à un litige avec les pays arabes de l’OPEP, ce qui mit hors jeu la réflexion sur le risque thermo-industriel. L’équipe Meadows publia ensuite en 1992 Beyond the limits (Au-delà des limites), annonçant qu’on avait dépassé le seuil où la planète pouvait encore supporter l’empreinte écologique humaine, et en 2004 elle proposa une mise à jour du rapport [9].

Tableau 2 – L’empreinte écologique

Empreinte écologique depuis 1960

Source : Limits to Growth : an Update, Chelsea Green publishing Co, 2004

C’est en parallèle, et sans tenir compte du Club de Rome, que le fameux rapport Brundtland introduisit, comme je l’ai évoqué, la notion de développement durable. Cette fiction veut ainsi nous laisser croire que l’on peut garder, en Occident, le même bien-être matériel grâce à une « utilisation scrupuleuse de nos moyens et à une limitation intelligente de nos besoins... », nous dit Wolfgang Sachs qui ajoute : « Mais les rapports sur l’environnement suppriment la deuxième option, et se précipitent sur la première [10] », car le règne de la croissance multinationale impose sa loi.

Les deux autres rapports Meadows ne font que confirmer les modèles du premier, mais avec de plus en plus de certitudes. Or, les médias n’ont presque pas parlé de ces rapports qui n’ont même pas été traduits en français. Certes, il s’agit de modèles fondés sur des principes que l’on peut contester : entre le modèle 1972 et le « world 3 » de 2004 les dates des retournements de situation ont peu varié, le pic du quota alimentaire est atteint vers 2025, ou 2040, suivant les scénarios [11].

Dans tous les cas, peut-on penser que si des mesures avaient été prises au début de la dernière phase en date (et sans doute en valeur absolue) de l’histoire de la société industrielle – c’est-à-dire dans les années soixante-dix –, un certain mode de développement durable aurait été envisageable ? Il est aisé d’en tirer une première conclusion : le pétrole a brouillé les cartes. Il fut consacré énergie reine dans l’après-guerre, en raison du terrible conflit qui avait fait jouer à cette substance un rôle clé dans la puissance militaire (y compris en tant qu’élément de la bombe incendiaire). Sa densité énergétique a alors pris une valeur sociale, qu’aucune anthropologie des techniques ne peut expliquer dans une continuité historique. Il a apporté en un clin d’œil un « confort », ou plutôt un luxe inouï, sans que l’on ait eu le temps de s’apercevoir que l’on tombait dans une totale dépendance de la mégamachine thermique. Al Gore appelle cela le « syndrome de la grenouille au bain-marie » : une grenouille plongée dans un récipient d’eau chaude saute par-dessus, mais si on la met dans de l’eau froide ou tiède, elle se laissera réchauffer jusqu’à en mourir.

Or, nous en sommes là : l’épuisement du pétrole, les dangers du nucléaire et son coût font la une des journaux et les congrès du type Kyoto se multiplient, pourtant nous sommes en train de prolonger tranquillement l’ère de la machine à vapeur. Je renvoie au texte d’Yves Cochet dans ce numéro pour comprendre que ceci n’est pas une métaphore, car la trajectoire technologique du charbon lui-même ne s’est pas incurvée vers le bas, bien au contraire. La part de cette énergie se maintient, en effet, en valeur relative à 34 % en moyenne sur les vingt dernières années, et elle a tendance à augmenter, d’autant plus que, par la transformation Fischer-Tropf, certains pays (l’Afrique du Sud en particulier) veulent produire du pétrole à partir de la houille. Nous assistons à la fois à l’élargissement de la critique écologique et en même temps à un retour aux premiers temps du capitalisme de la seconde révolution industrielle (et aussi sur le plan social sans doute).

Du coup, une seconde conclusion s’impose aussi : la seule conscience du danger, si elle reste abstraite, ne suffit pas à la volonté pour agir. Il faut des catastrophes. En allant plus loin que la thèse de Jean-Pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé, je dirais qu’il nous faut des catastrophes éclairantes et nous allons les voir se produire.

C’est alors que nous retrouverons la liberté de quitter le chemin, pris il y a moins de deux siècles, par une bifurcation technologique inattendue, qui nous a fait tomber sous l’emprise du feu. Cette liberté est affaire de volonté, mais aussi de hasard, et en cela les catastrophes prennent tout leur sens, elles deviennent la parole de la planète blessée. L’interprétation de l’histoire de Zygmunt Bauman, proche de celle de Walter Benjamin, à propos de l’Holocauste me semble convenir pour la période que nous connaissons, comme pour chaque bifurcation historique : « La rencontre (d’événements qui provoquèrent l’Holocauste) fut unique et nécessita une exceptionnelle combinaison de circonstances, les facteurs qui se sont trouvés rassemblés dans cette rencontre étaient et sont encore aujourd’hui, omniprésents et normaux... peu d’efforts ont été entrepris... pour tenter de paralyser leurs effets éventuellement terrifiants [12]. » Une combinaison de hasards, un moment fatidique, brèche entre deux mondes, et s’engouffre une nouvelle histoire. L’Holocauste fut une catastrophe, mais Bauman estime qu’elle ne nous a pas ouvert les yeux sur une perspective vraiment indéfendable. Par conséquent, l’évolutionnisme social associé au progressisme technologique continue à faire son credo : « La société moderne serait une force expressément moralisatrice, ses institutions des puissances civilisatrices et ses contrôles coercitifs, une digue défendant la fragile humanité contre le déferlement des passions animales. »

La décroissance : un jeu de hasard dont le résultat est connu

Ainsi les moments fatidiques, le kaïros pour les Grecs anciens, sont-ils innombrables, mais certains pèsent plus que d’autres. La machine thermique, avec sa puissance, nous a fait perdre la tête. La soif de confort, devenue besoin de tout et n’importe quoi, est insatiable et rien ne semble l’arrêter, alors même que les laissés pour compte tombent chaque jour plus nombreux au bord du chemin du développement, durable ou pas. Je ne vais donc pas multiplier les oracles de malheur, chacun connaît maintenant ce qui se passe dans l’agriculture, les transports, l’alimentation, la santé ou même le monde du cyberespace. Dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, les résidus de la chaleur nous enveloppent et le réchauffement est synonyme de pollution, d’abus, de prédation, de perdition aussi.

Les modèles du Club de Rome ne nous ont pas ouvert les yeux, et d’autres discours, que j’aurais pu convoquer ici pour la démonstration, ne l’ont pas plus fait. La décroissance est encore impossible dans nos consciences et pourtant chacun la sait inéluctable. Acteurs d’une tragédie grecque, nous savons que nous jouons dans une pièce dont nous ignorons l’intrigue à venir. Pourtant nous en connaissons le dénouement : la décroissance. Les dieux – éponyme de la nature indomptée – nous offrent pourtant tous les moyens de nous en sortir ; les fléaux qu’ils envoient sur la Terre sont autant de messages, que nous pourrions déchiffrer pour réécrire la suite, et éviter le drame final.

Chacun peut envisager sa solution, mais un principe me semble fondamental, celui de la localisation. À partir de cet axe, qu’évoque ici même Dominique Bourg, autour duquel devraient tourner tous les efforts de développement technique, de nouvelles trajectoires technologiques, qui sont aussi de nouveaux chemins du social, sont possibles. Et pour être plus clair, au-delà de la définition précise des moyens, il faut prendre le contre-pied de ce que fut le choix technologique du XIXe siècle. Et cela sur les deux plans qui nous firent bifurquer vers la négligence de notre maison Terre : la machine thermique et les grands systèmes techniques. Localiser est synonyme d’une autre manière de penser le monde que celle dont nous héritons du XXe siècle, il faut limiter au strict minimum la place de la machine thermique, rééquilibrer les usages des diverses énergies naturelles, agir avec modération, et se débrancher des macro-systèmes techniques dont les tenants, une élite technoscientifique autoproclamée, nous ont asservis à leur propre mode de développement (c’est cela, à mon avis, que Jacques Ellul appelait l’autonomie de la technique).

Quels que soient les chemins à prendre, il en est un qu’il faut quitter, celui de la prédation sur la nature et du pouvoir du feu. La démesure de la société thermo-industrielle est une réalité vieille d’à peine plus d’un siècle, un instant du monde. En un autre instant, tout peut basculer, mais la pièce que nous jouons n’est pas seulement une tragédie grecque, elle se récite à l’envers d’une banalité contemporaine dans un oxymore : à l’impossible décroissance nous sommes tous moralement tenus et, de toute façon, elle est inéluctable.

[1] Odum H.T., Odum E.C., Prosperous Way Down, the : Principles and Policy, Uty Press of Colorado, 2001.

[2] Le philosophe allemand Klages, par exemple, sur ce plan, ou bien, pour le sentiment que l’énergie fossile est une impasse, Pierre-Simon Girard écrit en 1827 pour nous mettre en garde contre l’usage qui en est fait de l’autre côté de la Manche : « Le combustible auquel ces machines doivent leur rendement est arraché chaque jour à des gisements naturels qui, en dépit de leur grande étendue, ne sont pourtant pas du tout inépuisables. » Considérations sur les avantages des divers moyens de transport, 1824. On lui doit aussi une préface à M. J. Smeaton, Recherches expérimentales sur l’eau et le vent, considérées comme forces motrices, applicables aux moulins et autres machines à mouvement circulaire, 1810.

[3] www.agora21.org/dd/rapport-brundtland.html. La traduction québécoise utilise le terme soutenable pour traduire sustainable

[4] Cf. Salvador Juan, Critique de la déraison évolutionniste, L’Harmattan, 2006.

[5] Cf. Jacques Grinevald, « L’effet de serre et la civilisation thermo-industrielle », Revue européenne des sciences sociales, n° 108, 1997, pp. 140-147, et A. Gras, Fragilité de la puissance, se libérer de l’emprise technologique, Fayard, 2003.

[6] David Noble, The Religion of Technology, A.A.Knopf, 1997, et avec un avis un peu différent Christopher Lasch, Le Seul et Vrai Paradis : une histoire de l’idéologie du progrès et de ses critiques, Flammarion, 2006.

[7] Pompe au fil de l’eau, sur la Seine, qui alimentait le Versailles de Louis XIV. Alain Gras « Archéologie de l’imaginaire du feu, le principe de précaution des origines ou de la Machine de Marly à la centrale nucléaire », Revue européenne des sciences sociales, n° 134, Genève, 2006, pp.129-137.

[8] Alain Gras, Le Monde incendié, Fayard, à paraître 2007.

[9] Ernesto Garcia, Medio ambiente y sociedad : La civilización industrial y los límites del planeta, Madrid, Alianza, 2004. D.L. Meadows, D. Forrester, et al., Halte à la croissance, Fayard, 1973, (ed. anglaise 1972) ; D.H.Meadows et al., Beyond the Limits, Chelsea Green publishing Co, 1993 ; D.H. Meadows, et al., Limits to Growth : an Update, 2004, Chelsea Green publishing Co, 2004.

[10] Wolfgang Sachs et Gustavo Esteva, Des ruines du développement, Le Serpent à plumes, 2003, p. 75. Mais lire l’implacable réquisitoire de Gilbert Rist, Le Développement, histoire d’une croyance occidentale, Presses de Sciences-Po, 1996.

[11] Ernesto Garcia donne d’autres précisions ibidem

[12] Zygmunt Baumnan, Modernité et holocauste, La Fabrique, 1989, p. 262.